社長には向いていない⁈ヒト②

私は5Sを経営の根幹を担える1つのツールであると思っており、前回、「整理」が出来ないヒトは「社長には向いていない⁈ヒト」ではないか?と言う事を書きました。

5Sと言うと「掃除をして綺麗にする事」と勘違いするヒトが多くいますが、私はもっと奥深いものだと思っています。それをここで書き始めると終わりが無くなるので、経営観点に絡めて簡単に書きたいと思います。

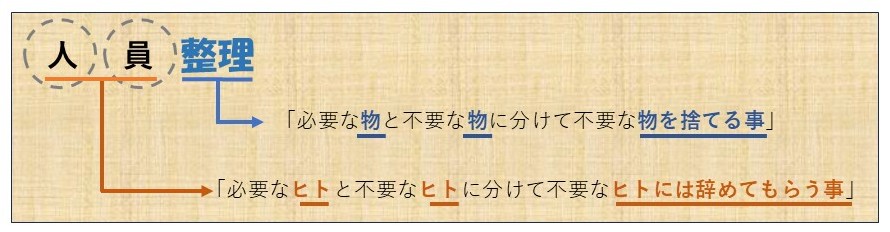

5Sの最初は「整理」で始まりますが、前回も書いた通り、「整理」とは下記の通りに定義されます。これは簡単に出来そうで、しかし実施するには結構な決意が必要です。この「整理」と言う言葉は経営観点から見ても多く使う場合が有りますが、例えばこの様に使いますよね。

私は現役時代、リストラや合理化と言う名のもとに管理職として「人員整理」をした事が何度も有りますが、一方で逆に「整理」をされた事もあります。どちらも気分が良いものではありません。しかし会社が置かれている状況によっては、「人員整理」が必要な会社も残念ながらあります。この「人員整理」を5Sに絡めて、例にすると以下の様な考えに私はなります。

5Sの定義として、理由を明確にした上で、必要か不要かの判断をしなければなりませんが、ヒトを物と一緒にするなと叱られそうですが、この判断を社長には真剣に行って頂きたい訳です。前回の例の様に、長期滞留で劣化した材料を捨てる事が出来ない社長は、この材料が必要か不要かの合理的な判断が出来ない状態に居る訳で、この様な社長に、会社としての功罪は別として「人員整理」をしようとした時に、必要なヒトとそうではないヒトの区別が出来るとは思えず、そしてそのやり方でも、物は何も言いませんが、ヒトにはそれぞれの意思や考え方があり、また皆同じでは無いので、その意向などを充分に汲み取れるとは思えません。

大企業では社員個人の考えや会社にとっての必要・不要にかかわらず、割増退職金等を払って合理的に「人員整理」を行う会社も沢山ありますが、これは5Sの考えとはちょっと違う様な気がしますし、中小企業ではやって欲しくありません。「人員整理」はもっと厳格なものです。

上記は例題として、「人員」と言う言葉を入れましたが、ここには色々な言葉が当てはまります。他に例えば「事業」「会社」「商品」「取引先」・・・・何でも当てはまり、本来のリストラの意味である構造改革には欠かせない言葉が当て嵌まります。ですから5Sは経営の根幹の一部を担えると私は思っています。他の4Sも同様です。

5SなんてAIの時代に古いと言われそうですが、5Sを頭の片隅に置けば、日常業務に参考になる点が沢山有りますし、今の時代でも充分通用する部分が多く有ると思います。皆様の会社でも改めて活用して見ては如何でしょうか。中々面白いものが有ると私は思っております。

(大髙 勝)