社員を評価するヒトへ

先日ニュースを見ていましたら、今年の新入社員は自身の評価について「成果主義よりも年功序列」が良いそうです。今時はそうなの?と驚きました。ここ何年も成果主義への移行や年功序列の廃止などが声高に叫ばれていましたからちょっと拍子抜けです。例えば不景気になると安定志向になり、公務員の応募が増えると言われていましたが、しかし今は賃上げ水準なども過去最高で景気もそれなりに良いはずですから、それでも安定志向⁈ ちょっと良く分かりません。

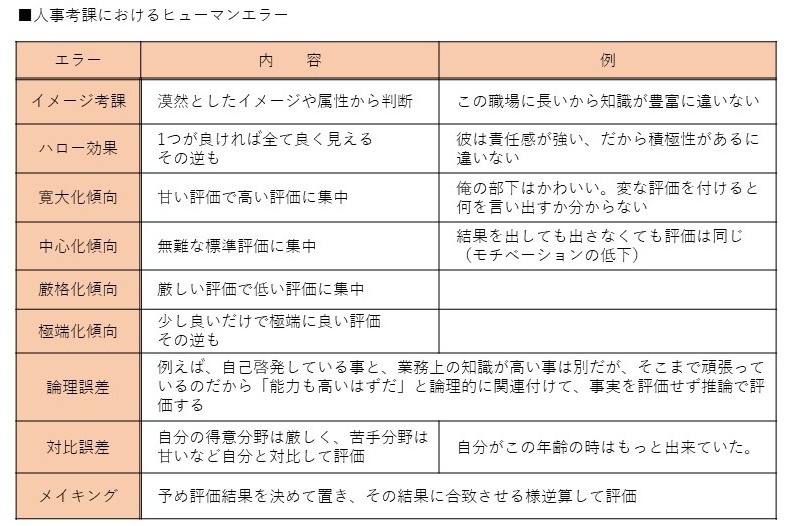

私も、現役時代、成果主義への移行を意識して評価方法をどうするか色々な手法が出されていますので参考にしながら自社に合った評価の仕組みが無いものかと随分思案した記憶がありますが、それと合わせて一番悩んだのは、評価の仕組みそのものよりもむしろ評価する側のヒト、つまり特に中間管理職へのヒトを評価するための教育です。それは平等性の確保と共に、評価スキルが足りないヒトに評価されるのはちょっと部下としては辛いですよね。この先いずれは AI が評価の一端を担うとしても、まだまだ最終的には(ヒト対ヒト)は外せないと思います。特に中小企業では、この評価する側のスキルが足りない様に感じ、下手をすれば半分好き嫌いで評価しているのでは無いかと思う事さえあります。せめて評価する側のヒトは、最低限、評価するための勉強をして欲しいものです。特にヒューマンエラーだけは避けたいですよね。

年功序列が良いと言う若い人の中には、年齢と共に自動的に給与が上がって行く方が楽で良いと言う思考になっているヒトも居るかも知れませんが、そんな楽な会社はどこにもありません。皆、最大限の実力を発揮しなければ会社自体が危うくなります。またこれからは AI とヒトとの競争と言う場面も出て来ますから、特に若いヒトはうかうかしては居られません。

その様な前提でこの評価の事を考えると、業界や職種によっては、競争して成果主義が合う様な所と、安定志向で年功序列が似合う業務に分かれる様な気がします。

その上でヒトを評価する時に大事な事は、現時点での瞬間的な評価に加えて「このヒトは今後どうすればもっと成長させる事が出来るだろうか」と言う育成の観点に立った評価が必要であり、この点については、是非「社員を評価するヒトへ」お伝えしたいと思って居ります。

(大髙 勝)